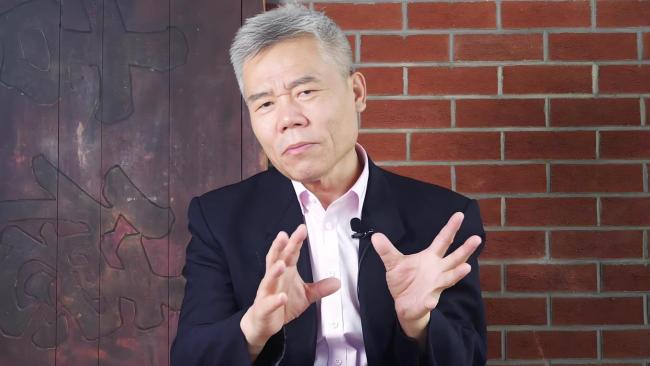

曾以“反美斗士”“爱国旗手”自居的意见领袖,在公众视野中苦心经营的人设轰然崩塌。税务部门通报显示,2019年至2023年间,司马南通过隐匿收入、虚假申报等手段少缴个人所得税及增值税462.43万元,其控制的北京某影视策划中心更以小微企业身份虚列成本、骗取税收优惠,偷逃企业所得税75.32万元。

当普通工薪族每月工资条上“代扣代缴”栏目默默划走税款时,这位日均收割百万流量的“爱国网红”却把应尽义务变成了私人提款机。这场舆论风暴的戏剧性不仅在于违法金额之巨,更在于其行为与公共形象的撕裂。

司马南在痛斥“西方价值观腐蚀”时声情并茂,在直播间里挥舞“打击资本无序扩张”大旗时慷慨激昂,社交媒体上的每篇檄文都精准戳中大众情绪痛点。但税务稽查的X光却照出了另一幅图景:那个在镜头前义正辞严的“正义使者”,背地里将企业包装成小微企业偷税漏税;那个痛心疾首“国有资产流失”的监督者,自己却在五年间转移隐匿近五百万元收入。

讽刺的是,其团队打造的“批资反美”内容矩阵,每条攻击性视频都能带来百万级收益,这种将爱国主义异化为流量生意的操作,活脱脱演绎了何为“批判的武器沦为武器的批判”。从舆情发酵轨迹看,公众的愤怒更多指向价值层面的背叛。

有网友算过一笔账:926.94万元足够支付100名基层教师十年工资,或为偏远山区修建20所卫生所。当司马南在视频中呼吁“共同富裕”时,他隐匿的税款足以让300个贫困家庭子女完成义务教育。这种“嘴上主义,心里生意”的双面人生,彻底消解了其作为意见领袖的道德正当性。

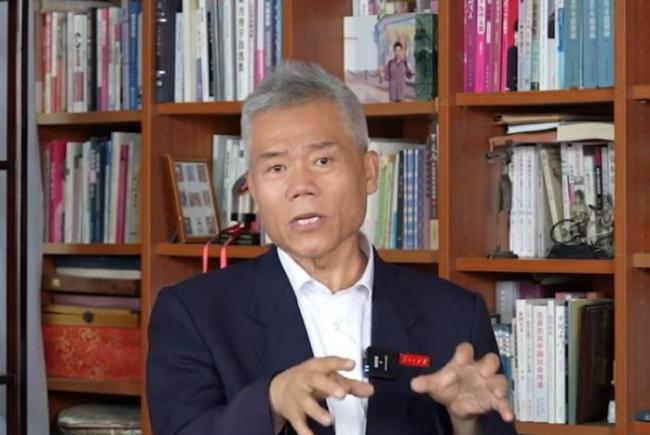

深究其商业模式,会发现这是个精心设计的“愤怒经济”闭环。前团队成员爆料,司马南团队建有完整的舆情监测系统,专门捕捉社会矛盾焦点,通过“骂美-批资-反精英”三板斧制造对立情绪。在中储粮“油罐车混装”事件中,他无视食品安全危机,反而质疑记者动机,呼吁“严查爆料媒体”,这种转移矛盾的伎俩,本质上是为了延长话题热度,为后续的直播带货、知识付费创造变现窗口。

数据显示,其名下影视公司近三年营收增长超300%,而同期申报税款增幅不足50%,这种数据剪刀差印证了“爱国生意”背后的暴利逻辑。但互联网时代的群众眼睛终究是雪亮的。当税务部门依托税收大数据锁定异常,当网友开始逐帧分析其在美国房产的蛛丝马迹,当“加州房产”“儿子留学”等关键词形成传播裂变,那个靠信息不对称维系的“神圣光环”便再难维持。

更有意思的是舆论场的“沉默螺旋”效应,事件曝光后,原本簇拥的粉丝群体出现大规模取关,而曾经噤声的批评者开始涌现,这种逆转印证了法国社会学家塔尔德提出的“公众舆论抛物线”规律:虚假人设积累的声望终将在真相面前跌回原点。

从社会治理角度看,这次事件具有标志性意义。税务部门运用大数据稽查,精准打击“网红经济”中的税收盲区,展现了中国式现代化治理的技术赋能。926.94万元的处罚不仅让违法成本显性化,更传递出“流量不是法外之地”的明确信号。通报中特别强调“依托税收大数据分析”,这在数字经济时代颇具启示,当直播打赏、知识付费等新型收入方式层出不穷时,税务监管的科技翅膀必须同步进化。

这场风波也给舆论场上了一课:真正的爱国者不需要表演型人格,那些在实验室攻坚的科学家、在田间劳作的农民、在边疆戍边的战士,他们或许从不上热搜,但正是这些沉默的脊梁撑起了民族的未来。有网友说得好:“我们要的爱国,不是在镜头前挤出来的眼泪,而是纳税申报表上工整的数字;不是社交媒体上的慷慨陈词,而是银行流水里诚实的分成。”

当司马南忙着给爱国主义“调色”时,甘肃沙漠里的光伏电站正将阳光转化为清洁能源,贵州山区的“天眼”持续接收着宇宙信号,这些无需滤镜的真实奋斗,才是中国故事最动人的篇章。回头看这场闹剧,最值得玩味的是时间刻度:2019-2023年恰是中国脱贫攻坚取得全面胜利、共同富裕扎实推进的关键期。当数百万扶贫干部在田间地头践行初心时,某些“爱国网红”却在算计如何把国家税款装进私囊。这种反差让人想起《镜花缘》里的两面国,某些人越是把主义喊得震天响,越要警惕他袖子里藏着的算盘。

好在法治利剑始终高悬,当朝阳群众还在热议“该不该给机会”时,926.94万元的罚款票据已静静躺在国库,成为新时代税收法治的生动注脚。说到底,互联网从来不是法外之地,流量更不是逃税盾牌。司马南事件就像一面照妖镜,照出了某些“爱国生意人”的虚伪,也照见了公众对真诚、对法治的深切期待。当罚单开出那一刻,我们看到的不仅是某个大V的坠落,更是一个健康舆论场的重生,在这里,爱国不需要人设包装,守法不需要镜头监督,每个人都能在法治框架下,用诚实劳动书写属于自己的中国故事。

还没有评论,来说两句吧...